カリキュラム

社会福祉学科の4年間

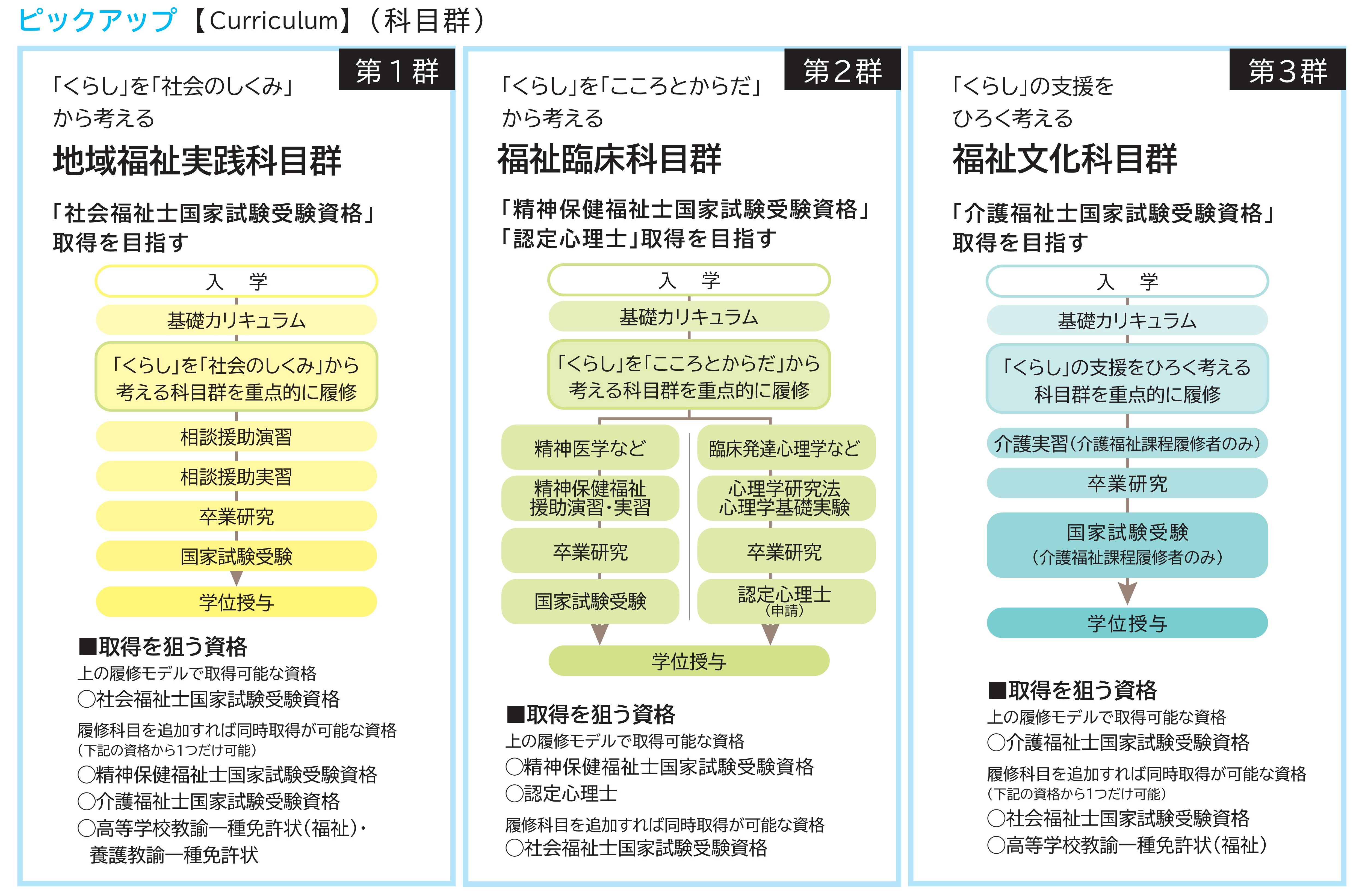

社会福祉学科では、1年次に全員が「基礎演習」を履修。スムーズに大学での学修へと導くほか、地域福祉の現場にふれる機会を設けています。

多彩な領域を理解したうえで、自分に適した福祉の分野や将来の進路を絞り込み、より深く学べるシステムです。

4年間の学び

-

共通科目を通して幅広い教養を育み福祉に関する基礎を学ぶ

それぞれの学生に教員がつき、学生生活の心構えから履修する科目選びまでをサポート。フィールドワークを通して福祉に関する地域の現状を理解し、その結果をまとめて発表します。

- 心理学

- 心の働き・仕組みを科学的に探究していく学問である心理学の基礎について学び、心理学の基本知識について自分の言葉で説明できるようにします。

-

中心となる「科目群」を選択し3年次からの本格的な専門実習に備える

将来の進路や履修したい内容に合わせて、専門科目を中心とした講義が始まります。また、3年次からの実習に備えてソーシャルワーク論などを学びます。

- 障害者福祉論

- 障害を社会との関連性で把握するいわゆる社会モデルの視点でとらえ、“生活のしづらさ”について障害概念や現行の障害者福祉政策等、多角的視点から理解できるようにします。

-

実習を通して福祉の現場に触れ実践に必要な要素を身につける

ソーシャルワーク実習、介護実習、学校ソーシャルワーク演習などを通してそれぞれの現場に触れ、その実践に必要な知識、情報、技術を深く学びます。

- ソーシャルワーク実習Ⅰ

- 施設や事業所等での実習を通して、支援を必要としている人や地域の状況を理解し、生活上の課題(ニーズ)の把握や対応,支援計画の作成や実施等を通して、ソーシャルワーク機能の実践能力を養います。

-

目標実現に必要な科目を履修し卒論や国家試験対策に取り組む

3年次までの学修の集大成としてそれぞれの目標に合わせた科目を選び、専門的な知識・能力を磨きます。また、卒業研究論文作成や国家試験対策に取り組み、就職活動にも力を入れます。

- 卒業研究論文

- 必要な情報収集や他の学生とディスカッションなどを行いながら各自が自覚を持ちテーマに対して追究します。

1年次のカリキュラム

共通科目を通して幅広い教養を育み福祉に関する基礎を学ぶ

それぞれの学生に教員がつき、学生生活の心構えから履修する科目選びまでをサポート。2学期にはフィールドワークを通して福祉に関する地域の現状を理解し、その結果をまとめて発表します。

共通科目

| 人間と生活の理解 | 文学 | 心理学 | 教育学 |

|---|---|---|---|

| 哲学 | 法学 | 日本国憲法 | |

| 社会学Ⅰ | 社会学Ⅱ | ボランティア論 | |

| 体育 | |||

| ことばと文化 | 比較文化論 | 英語Ⅰ | 英語Ⅱ |

| 英会話Ⅰ | 英会話Ⅱ | 中国語会話Ⅰ | |

| 中国語会話Ⅱ | 韓国語会話Ⅰ | 韓国語会話Ⅱ | |

| ドイツ語Ⅰ | ドイツ語Ⅱ | ||

| 科学的思考の基盤 | 統計学 | 情報リテラシー | ライフサイエンスⅠ |

| ライフサイエンスⅡ | アカデミックスキルズ |

共通専門科目

| 看護学概論 | 社会福祉の原理と政策Ⅰ | 解剖生理学Ⅰ | 解剖生理学Ⅱ |

| 生活栄養学 | 国際協力論 | 危機管理と災害支援 | 発達心理学 |

| 生命倫理 |

専門科目

| 基礎専門科目 | 社会福祉の原理と政策Ⅱ | ソーシャルワーク論Ⅰ | ソーシャルワーク論Ⅱ |

|---|---|---|---|

| 基礎演習Ⅰ | 基礎演習Ⅱ | ||

| 地域福祉実践科目 | 第1群「くらし」を「社会のしくみ」から考える | ||

| ソーシャルワーク演習Ⅰ | |||

| 福祉臨床科目 | 第2群「くらし」を「こころとからだ」から考える | ||

| こころのしくみの理解 | 発達と老化の理解 | 発達と加齢現象 | |

| 心理学概論 | |||

| 福祉文化科目 | 第3群「くらし」の支援をひろく考える | ||

| 介護の基本Ⅰ | 介護の基本Ⅱ | 介護の基本Ⅲ | |

| 介護の基本Ⅳ | コミュニケーション技術Ⅰ | 生活支援技術Ⅰ | |

| 生活支援技術Ⅱ | 認知症の理解Ⅰ | 介護過程Ⅰ | |

| 介護総合演習Ⅰ | 介護総合演習Ⅱ | 介護実習Ⅰ | |

| 介護実習Ⅱ | |||

| 教職に関する科目 | 教職論 | 特別支援教育総論 | 教育課程論 |

※上記は令和3年度入学生のカリキュラムです。変更となる場合があります。

2年次のカリキュラム

中心となる「科目群」を選択し3年次からの本格的な専門教育に備える

将来の進路や履修したい内容に合わせて、「地域福祉実践科目群」「福祉臨床科目群」「福祉文化科目群」のいずれかを重点的に選択します。また、3年次からの実習に備えてソーシャルワーク論等を学びます。

共通科目

| 人間と生活の理解 | コミュニケーション論 | カウンセリング論 |

|---|---|---|

| ことばと文化 | 点字 | 手話 |

| 科学的思考の基盤 | 環境科学 |

共通専門科目

| 臨床心理学 | 地域保健論 | 行動療法論 | 感染症学 |

専門科目

| 基礎専門科目 | 社会保障論Ⅰ | 社会保障論Ⅱ | 貧困に対する支援 |

|---|---|---|---|

| 児童・家庭福祉論 | 高齢者福祉論 | 障害者福祉論 | |

| 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ | 地域福祉と包括的支援体制Ⅱ | 医学概論 | |

| 地域福祉実践科目 | 第1群「くらし」を「社会のしくみ」から考える | ||

| 保健医療と福祉 | 権利擁護を支える法制度 | ソーシャルワーク論Ⅲ | |

| ソーシャルワーク論Ⅳ | ソーシャルワーク演習Ⅱ | ソーシャルワーク演習Ⅲ | |

| ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | |||

| 福祉臨床科目 | 第2群「くらし」を「こころとからだ」から考える | ||

| こころとからだのしくみⅠ | こころとからだのしくみⅡ | 感覚・知覚の行動心理 | |

| 学習と人間行動 | 臨床発達心理学 | 健康相談論 | |

| 環境衛生学 | 公衆衛生学 | 精神保健Ⅰ | |

| 精神保健Ⅱ | 精神保健福祉の原理Ⅰ | 精神保健福祉の原理Ⅱ | |

| 福祉文化科目 | 第3群「くらし」の支援をひろく考える | ||

| 災害支援演習 | 介護の理論と技術 | 学校教育の心理学 | |

| 介護の基本Ⅴ | 介護の基本Ⅵ | コミュニケーション技術Ⅱ | |

| 生活支援技術Ⅲ | 生活支援技術Ⅳ | 生活支援技術Ⅴ | |

| 認知症の理解Ⅱ | 障害の理解 | 介護過程Ⅱ | |

| 介護過程Ⅲ | 介護総合演習Ⅲ | 介護総合演習Ⅳ | |

| 介護実習Ⅲ | 介護実習Ⅳ | ||

| 実践強化科目 | 社会福祉調査の基礎 | 心理学研究法 | 心理統計学基礎 |

| 心理学基礎実験Ⅰ | |||

| 教職に関する科目 | 福祉科教育法Ⅰ | 福祉科教育法Ⅱ | 学校保健 |

| 養護概説 | 教育原理 | 特別活動・総合的な学習の時間の指導法 | |

| 教育方法論 | 生徒指導・進路指導論 | 生徒指導論 | |

※上記は令和3年度入学生のカリキュラムです。変更となる場合があります。

3年次のカリキュラム

実習を通して福祉の現場にふれ実践に必要な要素を身につける

専門科目を中心とした授業が始まります。相談援助実習、介護実習、学校ソーシャルワーク演習などを通してそれぞれの現場にふれ、その実践に必要な知識、情報、技術を深く学びます。

共通専門科目

| 薬理学 |

専門科目

| 必修科目 | 社会福祉特別演習Ⅰ | 社会福祉特別演習Ⅱ | |

|---|---|---|---|

| 地域福祉実践科目 | 第1群「くらし」を「社会のしくみ」から考える | ||

| 児童・家庭福祉実践論 | 高齢者福祉実践論 | 障害者福祉実践論 | |

| 障害児療育支援論 | 刑事司法と福祉 | 福祉サービスの組織と経営 | |

| ソーシャルワーク論Ⅴ | ソーシャルワーク論Ⅵ | ソーシャルワーク演習Ⅳ | |

| ソーシャルワーク演習Ⅴ | ソーシャルワーク実習Ⅰ | ソーシャルワーク実習Ⅱ | |

| ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | ||

| 福祉臨床科目 | 第2群「くらし」を「こころとからだ」から考える | ||

| 認知と人間行動 | 病態生理学Ⅰ | 精神医学Ⅰ | |

| 精神医学Ⅱ | 精神障害リハビリテーション論 | 精神保健福祉制度論 | |

| 精神保健福祉援助演習Ⅰ | |||

| 福祉文化科目 | 第3群「くらし」の支援をひろく考える | ||

| 社会・組織の心理 | 学校ソーシャルワーク論Ⅰ | 学校ソーシャルワーク論Ⅱ | |

| 生活支援技術Ⅵ | 介護過程Ⅳ | 介護総合演習Ⅴ | |

| 介護実習Ⅴ | 医療的ケアの基礎Ⅰ | ||

| 実践強化科目 | 学校ソーシャルワーク演習 | 心理統計学基礎 | 心理学基礎実験Ⅱ |

| 教職に関する科目 | 養護実践論 | 看護学各論 | 基礎看護技術 |

| 教育行政論 | 道徳教育の指導法 | 教育相談(カウンセリングを含む) | |

卒業要件外の科目

| 教職課程科目 | 臨床看護実習 |

|---|

※上記は令和3年度入学生のカリキュラムです。変更となる場合があります。

4年次のカリキュラム

目標実現に必要な科目を履修し卒論や国家試験対策にも取り組む

3年次までの学修の集大成としてそれぞれの目標に合わせた科目を選び、専門的な知識・能力を磨きます。また、卒業研究論文制作や国家試験対策に取り組み、就職活動にも力を入れます。

共通専門科目

| 在宅療養支援チーム協働論 |

専門科目

| 必修科目 | 卒業研究論文 | ||

|---|---|---|---|

| 地域福祉実践科目 | 第1群「くらし」を「社会のしくみ」から考える | ||

| ソーシャルワーク演習Ⅵ | |||

| 福祉臨床科目 | 第2群「くらし」を「こころとからだ」から考える | ||

| ソーシャルワークの理論と方法(専門)Ⅰ | ソーシャルワークの理論と方法(専門)Ⅱ | 精神保健福祉援助演習Ⅱ | |

| 精神保健福祉援助演習Ⅲ | 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ | 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ | |

| 精神保健福祉援助実習Ⅰ | 精神保健福祉援助実習Ⅱ | ||

| 福祉文化科目 | 第3群「くらし」の支援をひろく考える | ||

| 医療的ケアの基礎Ⅱ | 医療的ケアの実践 | 医療的ケア実習 | |

卒業要件外の科目

| 教職課程科目 | 教育実習(事前事後指導を含む) | 養護実習(事前事後指導を含む) | 教職実践演習(高) |

|---|---|---|---|

| 教職実践演習(養護教諭) |

※上記は令和3年度入学生のカリキュラムです。変更となる場合があります。